世界が認めた冬の奇跡:秩父夜祭の魅力と歴史を深掘り解説

毎年12月、埼玉県秩父市に数十万人が訪れる一大イベント、それが「秩父夜祭(ちちぶよまつり)」です。

日本の伝統美と職人技が結集したこの祭りは、ユネスコ無形文化遺産にも登録され、国内外から注目されています。しかしその起源や文化的意義を知る人は意外に少ないかもしれません。

この記事では、秩父夜祭の歴史や文化的背景、楽しみ方から、現代の地域産業とのつながりまでをわかりやすく解説します。

秩父夜祭とは?300年以上続く神事と芸術の融合

秩父夜祭は、秩父市の秩父神社で毎年12月2日・3日に開催される冬の大祭です。その華麗さと規模から、「日本三大曳山祭り」の一つに数えられます(他は京都の祇園祭、飛騨の高山祭)。

実はこの三大祭り、いずれも古くから養蚕と絹織物で栄えた地域で行われているという共通点があります。

蚕の豊穣を願う祭りとしての側面を持っていたと考えると、秩父・京都・飛騨高山が日本のシルク産業を支えてきた土地であることが浮かび上がります(※歴史的背景に基づく仮説です)。

祭りの目玉は、漆塗りや金箔で豪華に装飾された6基の屋台・笠鉾の曳行。夜には煌びやかな提灯に照らされ、冬の夜空に浮かび上がる様子はまさに幻想的。

囃子のリズム、花火の轟音、観客の熱気が一体となり、訪れた人々を別世界へ誘います。

この祭りは、地域コミュニティの強固な結びつきを示すとともに、日本の伝統文化を後世に伝えるための重要な役割を果たしています。多くの人々がこの祭りに参加し、秩父夜祭の文化的価値を高く評価しています。

起源と神話:武甲山と妙見菩薩の物語

秩父夜祭の起源は、江戸時代中期・寛文年間(1661年〜)に「霜月大祭」として始まったとされます。中心にある秩父神社は、妙見菩薩(北辰妙見大菩薩)を祀る古社で、妙見信仰と武甲山の山岳信仰が融合した、地域独自の神仏習合の文化が見られます。

神話によれば、武甲山に降り立った妙見菩薩を迎えるために曳山が登場し、神聖な龍や獅子、鳳凰、霊峰を模した彫刻や装飾が屋台・笠鉾に施されるようになったと伝えられます。とりわけ「つなぎの龍」は、天と地を結ぶ神の象徴とされ、屋台の上部に施された龍の彫刻は、神と人の橋渡しを意味します。

また、笠鉾の中には「七夕伝説」をモチーフにした意匠が用いられているものもあり、冬の星空と農耕文化を繋ぐ季節の象徴として、天上の祭礼というロマンも感じられます。

さらに、秩父神社の象徴としてフクロウ(不苦労)も意匠に多く見られ、「知恵」「福」「守護」の意味が込められています。

こうした神話や民間信仰をモチーフにした装飾は、観光以上の文化体験として今も大切に継承され、秩父夜祭をより深く知る手がかりとなっています。

絹織物と祭りの経済:屋台の豪華さの理由

秩父夜祭の発展には、秩父地方の「絹大市(きぬおおいち)」が深く関係しています。江戸〜明治期にかけて秩父は絹織物の産地として繁栄し、その経済的基盤が屋台の豪華絢爛さを支えました。

祭りの屋台は、歌舞伎舞台としての機能も持ち、文化と経済が交差する象徴的な存在です。現在もその技術は受け継がれ、地元の職人によって修復・維持されています。

ユネスコ無形文化遺産としての意義

2016年、秩父夜祭は「山・鉾・屋台行事」としてユネスコ無形文化遺産に登録されました。これは、日本全国の曳山祭りの中でも、特に地域コミュニティによる継承が評価された結果です。

秩父では、祭りが地域全体の協力で支えられており、子どもから高齢者までが役割を担い続けています。これはまさに“生きた文化”の証と言えるでしょう。

秩父の屋台の詳細はこちら

秩父夜祭と現代の香り文化

秩父では、祭りの伝統とともに「香りの文化」も静かに育まれてきました。たとえば、祭礼時に焚かれる沈香やクロモジなどの香木は、空間を清めるとともに、人々の心を鎮める役割も担ってきました。

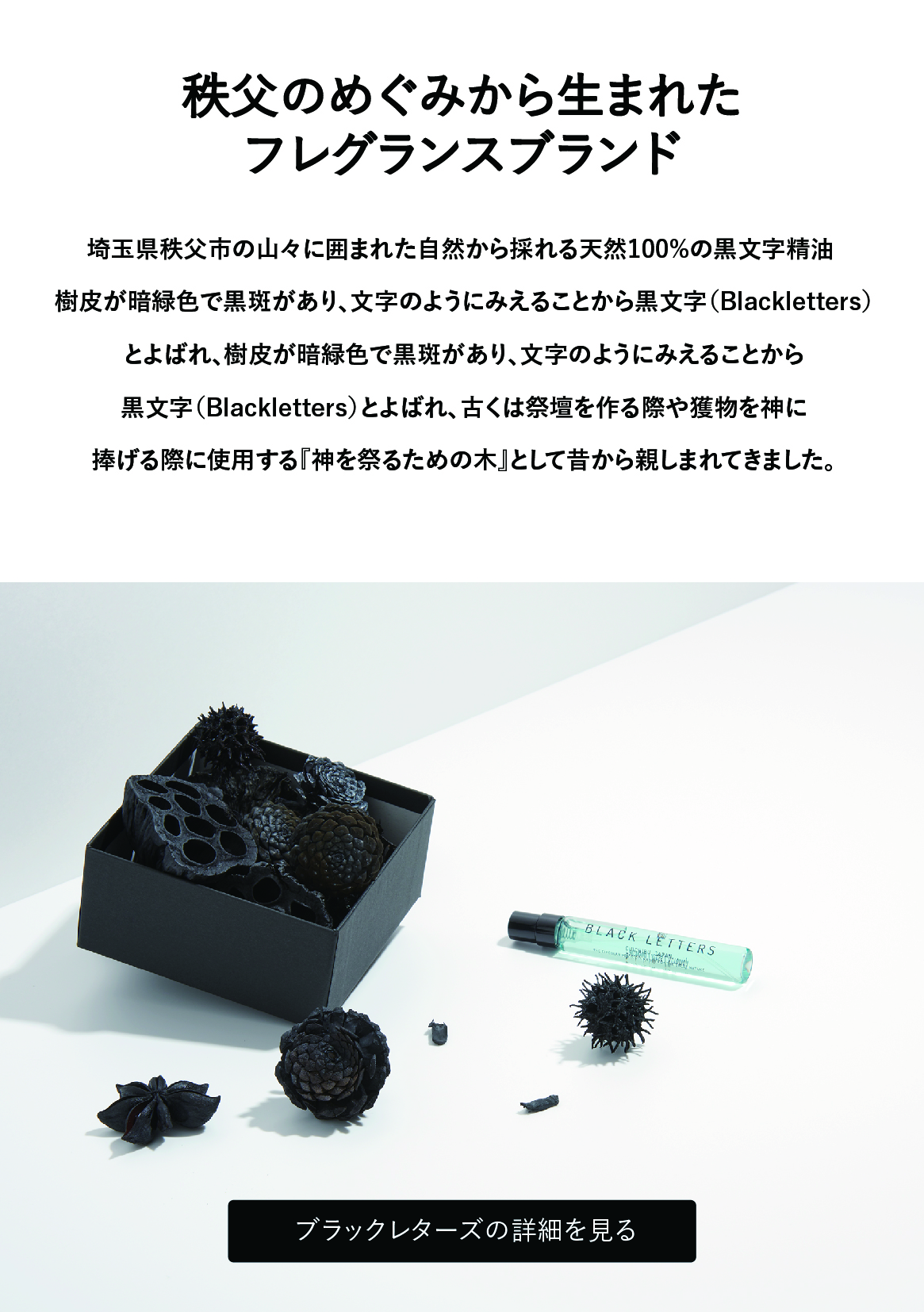

ISILKでは、この秩父の香り文化に着目し、クロモジ精油を使ったフレグランス【BLACKLETTERS】を開発。森林浴のような癒しを香水として届けるプロジェクトを進めています。

秩父夜祭を訪れるためのポイント

歴史的背景と文化的意義の理解

-

開催日:毎年12月2日(宵宮)、12月3日(大祭)

-

アクセス:池袋から西武秩父駅まで約90分、西武鉄道特急ラビューが便利です

-

おすすめ鑑賞スポット:秩父神社周辺、御旅所前、夜間の曳山坂引き上げが特に見どころ

-

注意点:大変混雑するため、事前の宿泊予約・早めの到着がおすすめ

まとめ:伝統と創造の交差点、秩父夜祭から感じる日本の力

秩父夜祭は、単なる観光イベントではありません。300年以上にわたって地域の人々によって守られてきた、祈りと美の結晶です。そして現代においては、香りやデザインといった新しい切り口からもその文化的価値が再解釈されています。

ISILKでは、伝統を継承するだけでなく、それを“体験”や“香り”として再構築することで、次の世代に日本文化の魅力を伝えていきたいと考えています。

Warning: Trying to access array offset on false in /home/xs924461/isilk.jp/public_html/isilk/wp-content/themes/Jet_cms_media_c/single.php on line 35

Warning: Trying to access array offset on false in /home/xs924461/isilk.jp/public_html/isilk/wp-content/themes/Jet_cms_media_c/single.php on line 36