秩父で受け継ぐ養蚕の未来|埼玉でわずか6軒、長瀞・瀬能さんとの新たな挑戦

はじめに — 埼玉でわずか6件、秩父で息づく養蚕

かつて日本の農村に広がっていた桑畑と蚕室の風景。

今、その姿を目にすることは全国的にも稀になりました。埼玉県内で養蚕を営む農家は、現在わずか6件。そのうち2件が秩父地域に残っています。

秩父市の久米さん、そして長瀞町の瀬能さん。

どちらも地域の養蚕文化を守る最後の砦ともいえる存在です。

来年から、私たちは瀬能さんとともに、この養蚕の世界に本格的に飛び込み、新たな挑戦を始めます。

養蚕と秩父の深い関わり

秩父は山々に囲まれた盆地で、四季の寒暖差が大きく、豊富な水源を持つ地域です。この環境は桑の栽培に理想的で、葉の質が繭の品質に直結する養蚕にとって絶好の条件を備えています。

明治から昭和初期にかけては、秩父銘仙の原料となる繭の生産が最盛期を迎え、町中には製糸工場が並び、農家の多くが養蚕を営んでいました。繭は地元だけでなく全国の市場へと運ばれ、秩父は日本有数の絹産地として知られていました。

しかし、戦後の化学繊維の普及や安価な輸入シルクの台頭により、養蚕農家は減少の一途をたどります。広がっていた桑畑は宅地や耕作放棄地へと姿を変え、今では地域で繭を生産する農家は数えるほどしか残っていません。

現代養蚕の課題

養蚕業が衰退した背景には、複合的な課題があります。

-

農家の高齢化と後継者不足

現在の養蚕農家の多くは70〜80代。技術継承が進まず、廃業するケースが相次いでいます。 -

桑畑の減少と維持管理の負担

桑は手入れを怠るとすぐ荒れてしまい、葉の質も低下します。桑畑の維持には年間を通した管理が必要です。 -

安価な輸入シルクとの価格差

国産シルクは品質に優れますが、価格面で輸入品に押される現実があります。 -

作業の重労働化

蚕の飼育は一日数回の給桑を必要とし、温湿度管理や掃除など休む暇がありません。

これらの課題は、単に「やる人がいない」という問題ではなく、産業構造全体の縮小とも深く関わっています。

瀬能さん — 秩父が誇る繭職人

長瀞町で養蚕を営む瀬能さんは、長年にわたり最高品質の繭を作り続けてきた熟練農家です。その繭は色・光沢・繊維の均一さに優れ、製糸工場からも高い評価を得ています。

繭は、糸を引く際の切れにくさや歩留まり率に直結するため、養蚕農家にとって品質の高さは誇りそのもの。瀬能さんは桑畑の管理から蚕の飼育、繭上げまで一貫して手がけ、その技術と経験を積み重ねてきました。

養蚕の一年 — 現場の工程

養蚕は、蚕が生まれてから繭になるまで約1か月のサイクルを繰り返します。1年に数回の飼育が行われ、工程は次のように進みます。

-

桑畑の管理(通年)

冬は剪定、春から夏にかけては新芽の育成、害虫や病気の防除など、桑の葉の質を高める作業が続きます。 -

給桑(きゅうそう)

蚕は1齢から5齢まで成長しますが、齢が上がるごとに食べる量も増えます。1日数回の餌やりは欠かせません。 -

掃き立て

成長した蚕を大きな育台に移す作業。蚕にストレスを与えないよう丁寧に行います。 -

上蔟(じょうぞく)

蚕が繭を作るための「蔟(まぶし)」に移す工程。ここから3〜4日で繭が完成します。 -

繭上げ

出来上がった繭を収穫し、乾燥・選別を行います。

すべての工程は繊細な管理と根気を要し、養蚕は“農業の中でも特に手間のかかる仕事”といわれます。

来年春蚕から始まる新たな挑戦

来年から、私たちは瀬能さんの指導のもと、秩父・長瀞での養蚕に本格的に取り組みます。

-

桑畑の剪定・植え替え

-

孵化から繭上げまでの飼育管理

-

品質の選別と出荷作業

この経験を通じて、現場の知恵と技術を学び、次世代型の養蚕モデルを構築します。

なぜ弊社が養蚕を始めるのか — 国産シルクの未来を守るために

近年、シルクはアパレルだけでなく、化粧品やスキンケア・医療分野でも需要が高まっています。しかし、その原料となる繭の国内生産量は年々減少し、このままでは製糸場そのものが存続できなくなる危機があります。

繭を作る農家が減れば糸を引く場所も失われ、国内で国産シルクを作る基盤が崩れてしまうのです。私たちは、この流れを止めるために養蚕に取り組みます。

理由は二つあります。

ひとつは、製糸場を存続させるために安定した繭の確保が不可欠だから。もうひとつは、その糸を確実に消費する場所—つまり「川下」の市場を作る必要があるからです。

弊社では、国産フィラメント糸を使用したSHELOOKのシルクニット製品の開発を進めています。肌にやさしく、温活や美容にも役立つレッグウェアやスリープアイテムは、女性の冷え性や肌悩みに応えるだけでなく、国産シルクの消費を支える存在です。

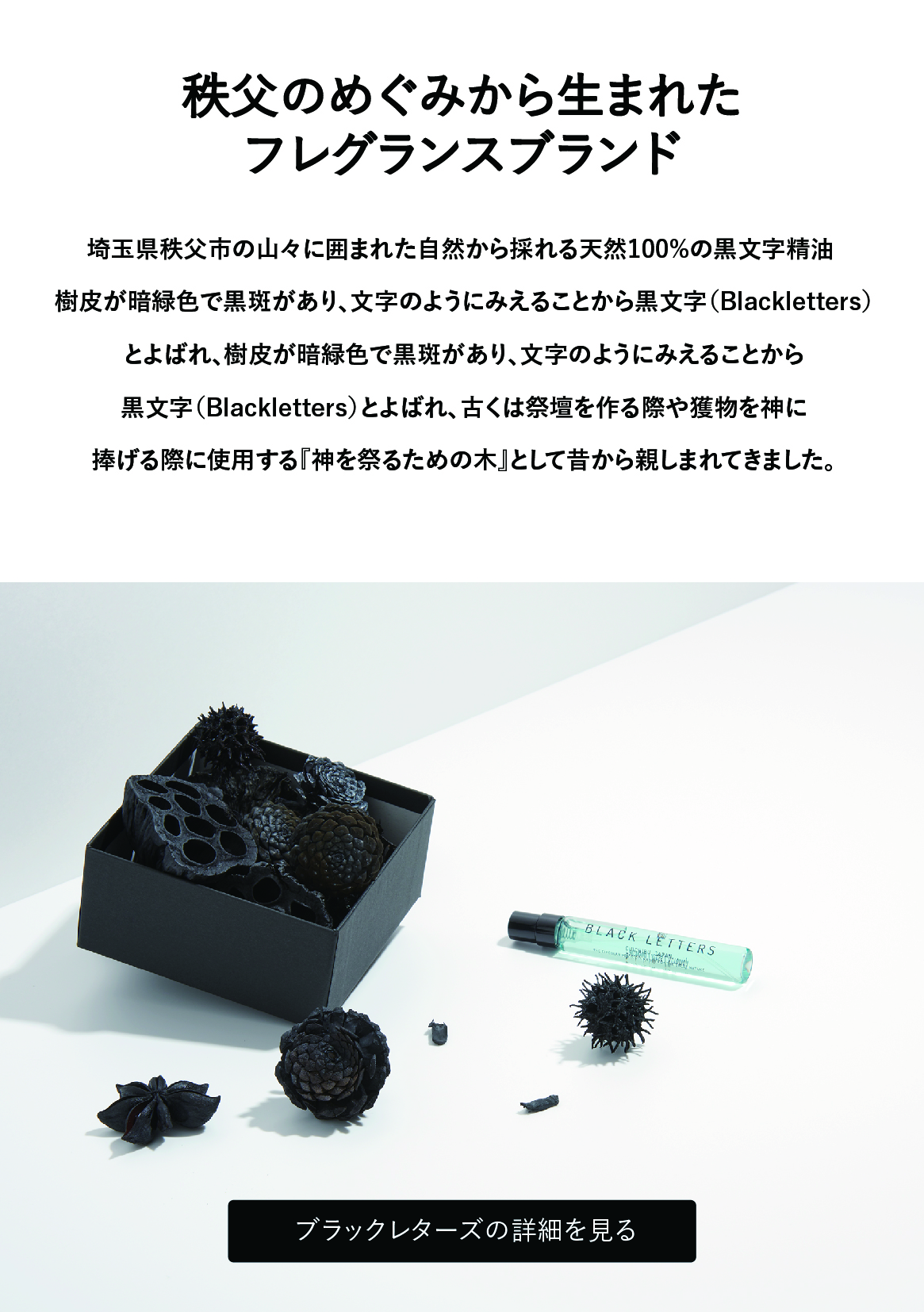

さらに、BLACKLETTERSでは秩父産黒文字精油とシルクを組み合わせた香り製品を展開しています。香水や雑貨としての魅力だけでなく、地域資源を活かした高付加価値商品として、シルクの新しい価値を広げます。

「繭を作り、糸にし、製品としてお届けする」

この循環を自ら構築することで、国産シルクの未来を守り続けたいと考えています。養蚕に取り組むことは、単に農業を始めるのではなく、地域資源を次世代へつなぐ産業づくりそのものなのです。

観光・教育との融合

将来的には養蚕体験や見学会を企画し、観光や教育分野にも展開します。

-

学校の体験学習

-

観光客向けのワークショップ(桑葉摘み、繭クラフト)

-

シルクカフェや直売所との連携

地域全体で養蚕を知ってもらい、関わる人を増やすことで持続可能な仕組みが広がります。

まとめ — 秩父から未来へ

埼玉県でわずか6軒、秩父ではたった2軒しか残っていない養蚕農家。

そのうちの一つ、長瀞・瀬能さんとともに、私たちは養蚕の未来をつなぐ挑戦を始めます。

SHELOOKやBLACKLETTERSの商品を通して、国産シルクの価値を感じていただき、その背景にある養蚕という営みを知ってもらうこと。それが、私たちの目指す「作る人と使う人をつなぐものづくり」です。

8月末よりISILK ONLINE SHOPに蘇ります。

※上記はまだ見れません。

このブログでは、今後の作業風景や繭の成長、製品化までの過程を随時お届けします。ぜひ、秩父から広がるシルクの物語にご注目ください。