自然の恵みを香りと美しさに──精油と化粧品原料の関係

自然素材への注目と精油・化粧品原料のつながり

近年、ナチュラル志向の高まりとともに、植物由来の精油や天然エキスが再注目されています。精油は「香料」として、化粧品原料は「スキンケア成分」としてそれぞれ異なる役割を持ちながらも、実は多くが同じ植物から得られるものです。

自然界には、古くから人々の暮らしを支えてきた植物が多く存在します。香りとして癒しをもたらすだけでなく、抗酸化や保湿、抗菌といった作用を持つ成分が多くの植物に含まれています。

今回は、そんな香料と化粧品原料の違いと共通点を整理しながら、代表的な植物を紹介します。

香料と化粧品原料の関係とは?

自然由来の植物から抽出される精油(エッセンシャルオイル)は、香料としてだけでなく、化粧品原料としても高い機能性を持つことが知られています。

花、実、葉、樹皮など多岐にわたる植物の部位から得られる天然成分は、香りの効果だけでなく、肌への作用や心身の調整にも寄与するため、香料と化粧品原料は密接な関係を持っています。

本記事では、香料として親しまれている植物が、化粧品原料としてどのように活用されているのか、具体例を挙げて紹介していきます。

香りと肌の関係

精油は、単なる香りの成分にとどまらず、化粧品成分として多機能な特性を持っています。抗酸化作用、抗菌作用、保湿、血行促進、鎮静作用など、精油に含まれる成分が肌や体に直接的に作用することが近年の研究でも注目されています。

植物がもつ自然の力は、古来より人々の生活を支えてきました。たとえば、キハダの樹皮に含まれる成分から作られた「百草丸」は、今でも生薬として重宝されています。こうした植物由来の知恵は、現代の化粧品にも応用されているのです。

効果別に見る代表植物とその特徴

■ 抗酸化作用──エイジングケアに

-

化粧品原料:チョウジエキス/精油名:クローブ(Clove) フトモモ科のチョウジノキのつぼみから得られる抽出物。主成分のオイゲノールには強い抗酸化作用、抗菌・鎮痛作用があり、スキンケアでは肌の酸化ストレスの予防に有用です。香りはスパイシーで温かみがあり、リラックス効果も。

■ 清涼感と収れん作用──リフレッシュケアに

-

化粧品原料:セイヨウハッカ葉エキス/精油名:ペパーミント シソ科の植物で、清涼感のある香りが特徴。抗炎症・抗菌作用もあり、肌を引き締め、清潔に保つ効果が期待されます。食品用途でも馴染みがあり、キャンディやリキュールにも使われています。

■ 肌の弾力をサポート──ハリとツヤに

-

化粧品原料:ローズマリー葉エキス/精油名:ローズマリー 地中海沿岸原産のハーブ。抗酸化作用に加えて、血行促進・収れん・抗炎症と多機能な成分を持ちます。エラスチンの働きをサポートし、ハリのある肌づくりに適しています。精油は清涼感のあるハーブ調の香りで、集中力を高める効果も。

精油がもたらす可能性

精油は「香り」と「機能性」を両立する成分であり、化粧品原料としての役割は今後さらに広がっていくと考えられます。特に天然素材への関心が高まる現代において、ナチュラル志向のスキンケア・ヘアケア製品では欠かせない存在です。

植物から得られる香りにはリラクゼーションや気分転換といった心理的作用もあり、まさに心と肌の両面に働きかける素材といえます。

自然の恵みを未来の美容へ

植物から得られる成分は、化学では再現しきれない複雑さと豊かさを持っています。天然の香料と化粧品原料は、香りや感触だけでなく、肌や心への作用までもたらします。

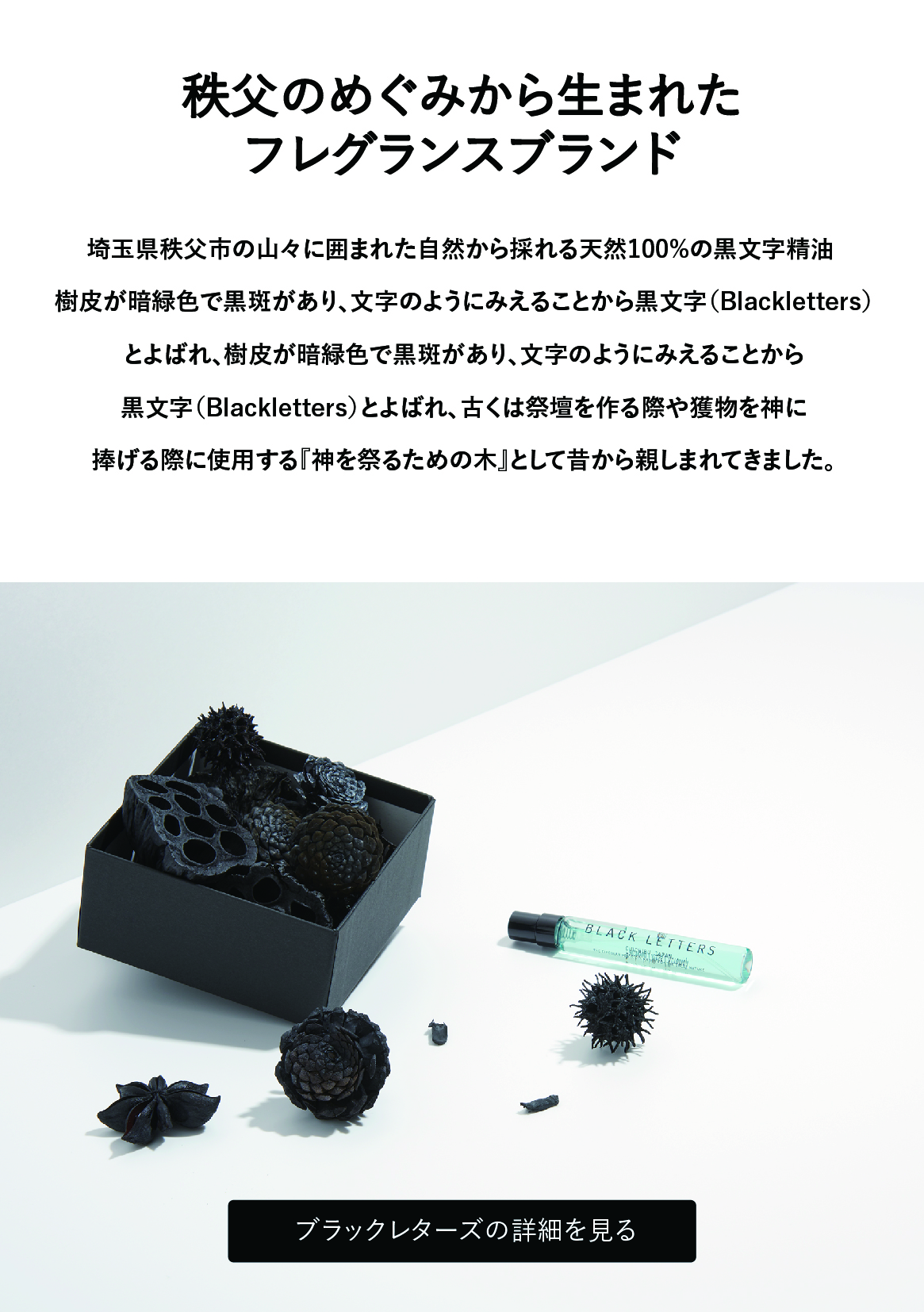

私たち BLACKLETTERS や SHELOOK では、秩父の黒文字、ローズマリー、ハーブなどの植物を活用し、スキンケアやフレグランスの新たな価値を生み出しています。

自然の香りは、癒しだけでなく肌への恵みも届けてくれます。化粧品と香料の垣根を越えた発想が、新しい価値を生むきっかけになるのです。

次の記事へ