香水瓶はアートか?──ガラスに宿る香りの物語

香水を手に取ったとき、まず心をつかまれるのはその香りだけでなく、美しくデザインされた「瓶」の存在ではないでしょうか。

洗練されたフォルム、光を受けて輝くガラス、まるでアートのように佇むその姿。香水瓶は、香りを封じ込めた芸術作品とも言えます。

香水瓶のデザインとヨーロッパの芸術性

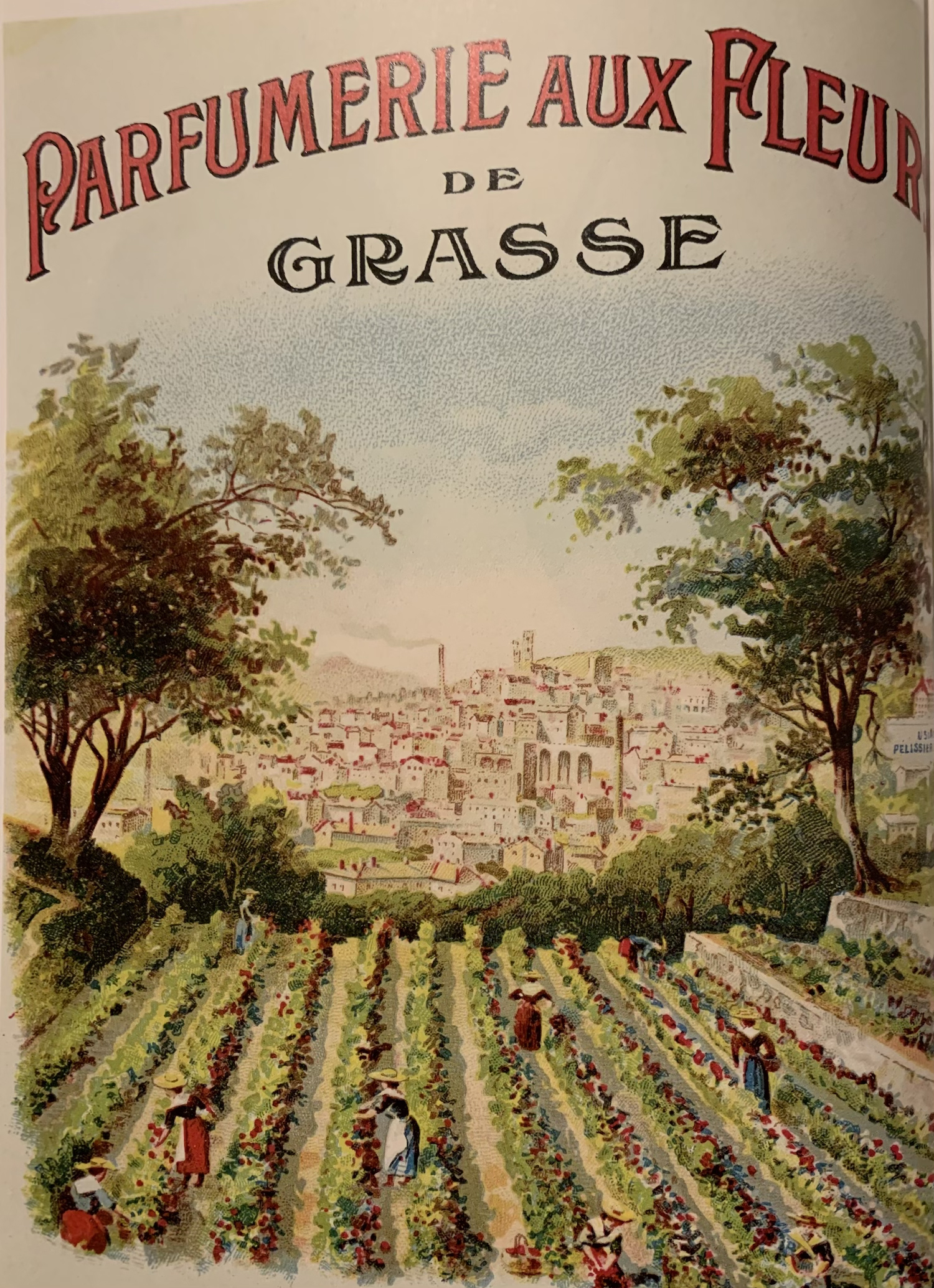

フランス・グラースを中心に発展した香水産業では、香料とともにボトルデザインも文化として昇華されてきました。中でもバカラ社が手がける香水瓶は、彫刻のような芸術性を備え、香水そのものの価値を高めてきました。

ヨーロッパの香水瓶は、直線的でエッジの効いた形状が多く、シャープで洗練された印象を持ちます。しかし、このようなボトルは、日本では製造にさまざまな制限があります。

日本でガラス瓶をつくる難しさ

日本では、安全基準により鋭角的な瓶の製造が難しく、割れやすさやケガのリスクから避けられる傾向にあります。加えて、国内の香水瓶メーカーは年々減少し、現在ではほんの数社しか製造を行っていません。

オリジナルのガラス瓶を製作しようとすれば、金型代だけで100万円以上。小規模ブランドが独自のデザインを実現するには高いハードルが存在します。

そのため、多くのブランドがラベルや外装の工夫で個性を打ち出すしかないのが現状です。

それでもガラス瓶が選ばれる理由

香水は基本的に「ガラス瓶」に入っています。その理由は、香料がアルコールとともに非常に揮発性が高く、プラスチック容器では香りが変質したり、成分が容器を侵す可能性があるためです。

だからこそ、香水瓶は香りを守るための“器”として、そしてブランドの世界観を表す“象徴”としての役割を果たしているのです。

日本の伝統と香水瓶:江戸切子の可能性

制約の多い日本だからこそ、独自の美意識を反映させた香水瓶の可能性も広がります。そのひとつが「江戸切子」。

江戸時代後期に誕生した伝統工芸で、職人の手によりカットされたガラスは、日本ならではの繊細さと品格を漂わせます。

現在、香水瓶としての展開は少ないものの、江戸切子が香りの器として活躍する日は、そう遠くないのかもしれません。

BLACKLETTERSの試み──“香りをまとうアート”の新提案

BLACKLETTERSでは、ガラス瓶に頼らない香りの表現にも取り組んでいます。そのひとつが「紐お香」。日常にある“紐”に火を灯すと、静かに香りが立ちのぼる新しい体験型お香です。

この発想は、「香りの芸術性を身近に届ける」ことを目指すBLACKLETTERSの哲学から生まれました。単なる消耗品としての香りではなく、生活の中に“アートとしての香り”を取り入れる——そんな想いを込めて開発されたプロダクトです。

▶ BLACKLETTERSの香りある日常を体験する

BLACKLETTERS 商品一覧はこちら

また、KUROMOJI(森林の静けさ)、URAHA(樹木と花の余韻)、SORAIRO(空気の透明感)という3つの香りの柱を軸に、季節や気分に合わせた使い分けもご提案しています。

たとえば、暑い季節にはSORAIROの透明感ある香りで気分をリセットしたり、落ち着きたい夜にはKUROMOJIで深呼吸。香水瓶という枠にとらわれず、“香りの楽しみ方”そのものをアップデートするのがBLACKLETTERSの挑戦です。

まとめ:香水瓶と香りの未来へ

香水瓶は、単なる容器ではなく、香りの世界観を映し出す“アート”です。たとえ制約が多くても、文化や歴史、そして感性の力で、香りはもっと自由に表現できるはず。

BLACKLETTERSは、そうした制限の中でも、日本らしい香りとクラフトマンシップを生かした体験を追求しています。ガラス瓶に宿る物語のように、あなたの毎日に香りという物語を届けたい。

香りを、もっと自由に。香水瓶を越えて、新たな香りのアートへ。

前の記事へ

次の記事へ