線香の香りは、なぜ人の心を整えるのか?|祈りと香りの文化と黒文字の可能性

はじめに|“香り”は祈りとともにあった

香りに携わる仕事をしていると、アロマや香水だけでなく、古くから人の営みに寄り添ってきた「香りの役割」について考えさせられることがあります。とくに日本人にとって最も身近な香りのひとつが、「線香」ではないでしょうか。

仏壇に手を合わせるとき、法事の場、あるいはお墓参りのとき。どこか懐かしく、少しクセがありながらも、不思議と心が落ち着くあの香り。

本記事では、線香の起源や役割、日本人の精神文化との関係、そして私たちBLACKLETTERSが考える“現代の線香のあり方”までを解説します。

なぜあの香りなのか?線香に使われる香原料

線香の原料には、古くから神聖視されてきた香木が使われてきました。中でも有名なのが「白檀(びゃくだん)」や「沈香(じんこう)」といった、火を灯さなければ香らないような重厚な“ボトムノート”の香りです。

これらの香りは、いわば「香水のラストノート」にあたるもの。人の記憶や感情に深く残り、精神を落ち着かせる作用があります。

また、フランキンセンスやミルラのような樹脂から採れる香料も、古代から宗教儀式に使われてきました。

線香の香りと日本人の記憶

線香の香りに「おばあちゃんの家の匂い」「法事を思い出す」といったイメージを抱く人も多いはず。

これは、香りが脳の“記憶”や“感情”を司る部分に強く作用するためです。ある香りを嗅ぐと、一瞬で昔の出来事がフラッシュバックするのは、香りだけが直接大脳辺縁系に届くから。

線香の香りは、単なる嗅覚刺激ではなく、「祈り」や「安心感」と結びついた精神的なスイッチとも言えるのです。

現代の線香に求められること

現在では、ラベンダーやローズ、柑橘などの香りを取り入れたアロマ系線香も増えてきました。リビングや寝室でも違和感なく使える“香りのインテリア”としても注目されています。

しかし一方で、合成香料が主流となり、本来の「香木の芳香」「祈りの香り」が失われつつあることも事実です。私たちBLACKLETTERSでは、サステナブルで自然の恵みを感じられる線香のあり方を再考しています。

黒文字の線香という選択|和精油と香文化の融合

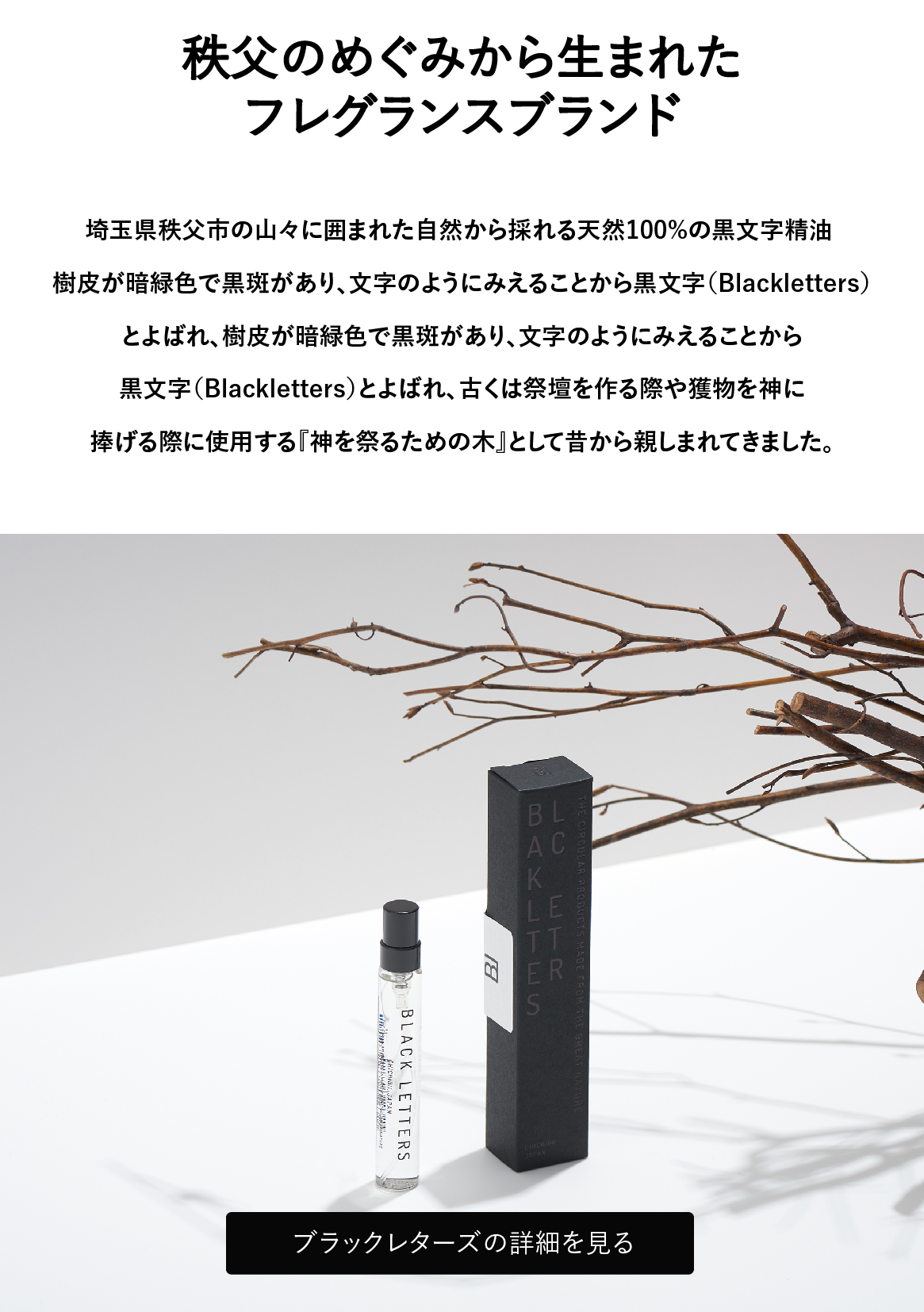

黒文字(クロモジ)は、秩父の森にも自生するクスノキ科の木。和精油としても人気があり、爽やかな甘さとウッディな落ち着きを併せ持った香りです。

この黒文字の香りを活かした線香が作れたら——

そう考えたのは、香水ブランドBLACKLETTERSとして、香りを「装う」ものだけでなく、「祈る」「整える」ための香りへと広げたいと思ったからです。

✔ 黒文字は、昔から高級楊枝や薬草にも用いられてきた日本固有の香木

✔ 香りに火を灯して初めて立ち上がる、神秘的な芳香

✔ 森の恵みを再解釈し、現代のライフスタイルに合う祈りの香りへ

まとめ|香りでつなぐ、心と記憶と自然の力

線香は、単なる習慣ではなく、香りによる祈りの表現。私たちが今、天然の香りや香木に惹かれるのは、そこに自然と精神のつながりを求めているからかもしれません。香りの新しい可能性を探る中で、線香は再び“身近な祈り”として蘇る存在になるはずです。

🌿 黒文字の香りに出会う|BLACKLETTERS フレグランスライン

秩父の黒文字から抽出した天然精油を使用した香水やルームスプレーを展開中。深呼吸したくなるような香りと、森の記憶を閉じ込めた一品を、ぜひお試しください。