料理と器、香りと瓶──中身を引き立てる“容器”という芸術

はじめに:容器が語る“もうひとつの物語”

料理を味わうとき、香水をまとうとき──私たちは無意識のうちに「中身」だけに意識を向けがちです。

しかし、それらを包む“器”や“瓶”が、実はその世界観を形づくる重要な要素であることに気づいたのは、ある割烹料理店での出来事がきっかけでした。

本記事では、料理と器、香りと容器の関係性、そして「容器こそがブランドを表現するツールである」という気づきについて、実体験を交えながらご紹介します。

香水文化における容器の役割

香水を扱うようになってから強く感じるのは、「瓶のデザインこそがブランドの世界観を決定づける」ということ。香りという目に見えないものを、視覚や質感で体感させてくれるのが容器なのです。

日本では、安全性やコストを重視するあまり、香水瓶においても汎用品が主流。しかし海外を見ると、Jo MaloneやDiptyqueなど、独創的なボトルデザインが記憶に残るブランドが数多く存在します。

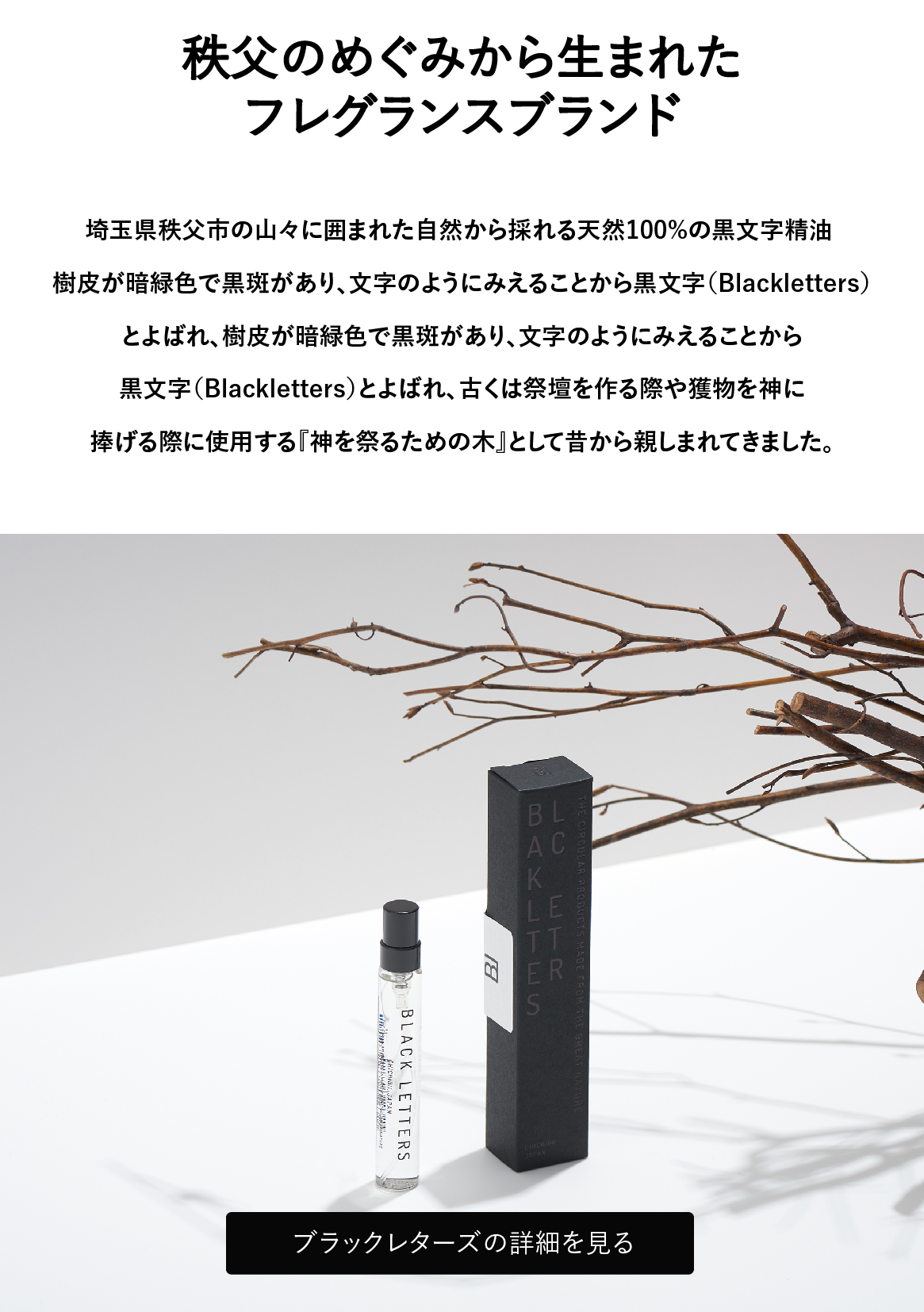

BLACKLETTERSでは、秩父の自然から得たクロモジ精油を中心に、静けさや余韻を大切にした香りを展開しています。その香りの余白や精神性を表現するために、私たちは川越の吹きガラス職人と協力し、一本一本手作りのリードディフューザー瓶を制作しています。

香りだけでなく、容器を通してブランドの世界観を届けることこそ、現代におけるラグジュアリーの本質かもしれません。

割烹高橋で気づいた、器の力

ある日、8年ぶりに旧友と再会し、代々木上原にある「割烹高橋」へ。料理人である高橋氏のもてなしは、料理の美味しさだけでなく、「器選び」にも強いこだわりが込められていました。

九谷焼、波佐見焼、有田焼…聞き馴染みのない焼き物の名前が飛び交い、正直、器にそこまで意識を向けたことがなかった私は衝撃を受けました。

「季節に合わせて器を変える」「料理の印象に合わせた風合いを選ぶ」──その姿勢は、まるで調香師が香料を選ぶよう。

器が変われば、同じ料理もまったく違って見える。そんな芸術性の高さに触れた夜でした。

代々木上原にある初代割烹高橋

日本のガラス瓶製造業の今

現在、日本のガラス瓶製造は深刻な課題を抱えています。特にコロナ禍の影響で工場が縮小、閉業に追い込まれるケースも。

BLACKLETTERSでも、国内で小ロット・高品質の香水瓶やディフューザー容器を作るには多くの苦労があります。それでも私たちは、“大量生産できない美しさ”を大切にしたいと考えています。

SHELOOKのスキンケアラインでも、容器には一貫して「シルクのような透明感と上品さ」が求められます。化粧品における容器もまた、機能性だけでなくブランドの個性を伝えるツールなのです。

陶器と磁器の違い、少しだけ知識を

| 特性 | 陶器 | 磁器 |

|---|---|---|

| 焼成温度 | 約1200℃ | 約1300℃以上 |

| 見た目 | 温かみのある風合い | 透明感・シャープな印象 |

| 原料 | 陶土(カオリン) | 磁土(長石含む) |

| 用途 | 懐石・和食器 | 普段使い・洋食器 |

この違いを知るだけでも、器選びが楽しくなってきます。

まとめ:容器は“中身”を語るツール

料理における器、香水における瓶、化粧品におけるパッケージ。どれも“中身”を表現するために不可欠な存在です。

特に、自然の恵みを扱うブランドにとって、容器は「素材との調和」や「美意識」を伝えるための静かな語り手となります。

私たちBLACKLETTERSやSHELOOKは、香りや肌にのせるものの質だけでなく、その周りを包む器や容器にも、同じだけの愛情と哲学を込めています。