秩父のセメントの軌跡:日本建築を支えた百年の歴史

日本の産業発展において、セメントは建築とインフラの根幹を成す重要な素材です。

その中核を担ってきたのが、埼玉県秩父にある「秩父セメント」です。1923年の創業以来、秩父セメントは日本の近代建築の礎を築き、今なおその歴史を刻み続けています。

本記事では、秩父セメントの誕生と発展、そして現代におけるサステナブルな取り組みまでをたどりながら、日本の建築文化と地域との関係を紐解きます。

セメント産業の誕生と秩父の地の役割

19世紀末、明治維新を契機に日本は急速な近代化を進め、建築・土木分野ではセメントの需要が急増しました。その背景にあったのが、西洋式建築の導入や、インフラ整備を担う国家プロジェクトの進行です。

秩父地域は、武甲山に代表される良質な石灰石の鉱脈を有し、セメントの原料に恵まれていました。

この自然資源を活かすべく、1923年に秩父セメントが設立されました。創業者の諸井恒平は、財界の重鎮・渋沢栄一らの支援を受け、地域資源の産業化に挑んだ先駆者でもあります。

近代建築とともに歩んだ発展の時代

秩父セメントの設立とともに、日本各地では鉄道、橋梁、ダム、公共施設などの大規模建設が始まりました。セメントはそれらの要となる素材として欠かせない存在となり、秩父から全国へとセメントが運ばれていきます。

戦後の高度経済成長期には、都市部の再開発や高速道路網の整備が進み、秩父セメントも生産体制の近代化を図ります。新工場の建設、自動化設備の導入、研究開発体制の強化などにより、大量生産と高品質化の両立が可能となりました。

また、この時代は地域にとっても転機でした。秩父セメントの発展は、地域雇用の創出や物流インフラの整備など、多方面に好影響を及ぼし、秩父の経済基盤を支える重要産業へと成長していきました。

環境配慮と持続可能なものづくりへ

現代において、セメント産業は環境負荷の大きさから、脱炭素社会に向けた変革が求められています。秩父セメントもこの課題に正面から向き合い、以下のような取り組みを進めています:

-

廃プラスチックやバイオマス燃料の活用によるCO2排出削減

-

副産物(高炉スラグ、フライアッシュ等)の再資源化による天然資源の保全

-

ライフサイクルを意識した環境配慮型セメントの開発

これらの施策は、単なる企業努力にとどまらず、建築全体の環境性能を向上させ、未来のまちづくりに貢献する取り組みへと広がりを見せています。

秩父セメントがつないできたものと、これから

秩父セメントの100年にわたる歩みは、単なる素材提供にとどまりません。自然資源と向き合いながら、人々の暮らしと都市の骨格を支え続けた企業として、日本の建築史に深く根を下ろしてきました。

一方で、これからのセメント産業には、環境保全、資源循環、地域との共生といった多面的な課題が存在します。

秩父という土地の恵みを受けて育った企業として、地域に還元する姿勢も今後ますます問われていくことでしょう。

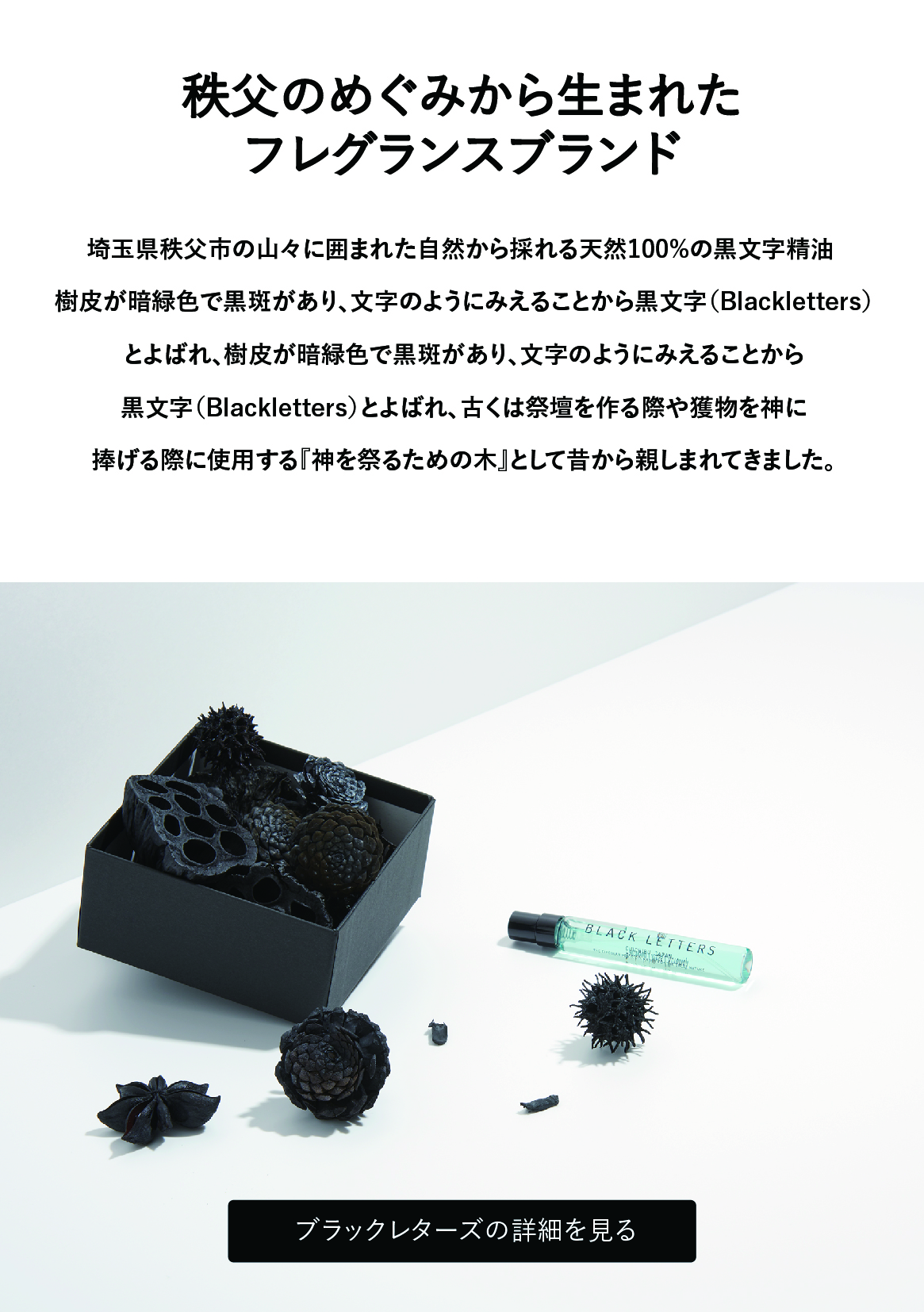

私たちISILKが展開するフレグランスブランド「BLACKLETTERS」もまた、秩父の自然資源(黒文字)に支えられたローカル発のものづくりです。

セメントと香り――まったく異なる素材ですが、「秩父の自然と産業の軌跡を現代につなぐ」という点では、共通する精神が息づいているのかもしれません。

関連記事

今後、ISILKでは秩父の自然や産業遺産をテーマにしたプロダクトや企画展開も計画しています。セメントという視点を通して、地域の物語や美意識を再発見し、未来へつなぐ活動を進めていきます。