秩父のシルクが紡ぐ伝統と革新|機屋の技と一貫生産がつなぐ地域の未来

かつて日本を代表する絹織物の産地として名を馳せた秩父。その歴史は、高品質な繭と、それを織り上げる機屋(はたや)の卓越した技術によって築かれてきました。

しかし時代の流れとともに衰退の危機を迎えたこの地域に、再び光が差し始めています。養蚕から製織までを一貫して行う新たな体制づくりと、伝統を受け継ぐ職人たちの挑戦が、秩父のシルク産業に新たな息吹を吹き込んでいるのです。

本記事では、秩父の自然環境と繭、機屋の技術、歴史的背景、そして未来に向けた取り組みを詳しく紹介します。

機屋が支えた秩父の織物文化

江戸時代から昭和初期にかけて、秩父は絹織物の一大産地として全国に名を轟かせていました。なかでも、秩父銘仙(ちちぶめいせん)は、鮮やかな色彩と斬新なデザインで人気を博し、庶民の普段着から芸術的な装いまで幅広く愛されてきました。

この背景には、「機屋(はたや)」と呼ばれる織物職人たちの存在があります。機屋は、繭の選定から製糸、染色、織りまでを一手に引き受ける熟練の技術集団。図案の設計から織機の管理まで、すべてを自らの手で行い、地域に根ざしたものづくりの中心を担っていました。

養蚕を支える秩父の自然環境

秩父が高品質な繭を生み出せた理由は、自然環境にあります。秩父山地に囲まれた盆地は、昼夜の寒暖差が大きく、蚕の成長にとって理想的な条件を備えています。

また、秩父の豊かな土壌では桑の葉がよく育ち、蚕にとって最高の栄養源となります。養蚕には清らかな水も不可欠であり、荒川の源流を抱える秩父は染色にも適した良質な水資源にも恵まれてきました。

このような自然条件の下で育まれた繭は、光沢・しなやかさ・耐久性に優れ、まさに”絹の名産地”としての地位を確立していったのです。

秩父事件と繭品質の向上

明治17年(1884年)、秩父では日本最大級の農民一揆とされる「秩父事件」が勃発します。背景には、養蚕農家にのしかかる過酷な借金と税負担がありました。

事件後、地域の復興と安定化を目的に、共同養蚕場の設立や新しい養蚕技術の導入が進みました。たとえば、通風管理の技術や温湿度調整の導入により、蚕の健康が守られ、繭の品質が飛躍的に向上しました。

さらに、地域の協働による「蚕種改良(さんしゅかいりょう)」も進み、より均一で高品質な繭の安定供給が可能となっていったのです。

このように秩父事件は単なる社会運動ではなく、養蚕・織物産業の近代化と品質向上に大きな契機を与えた歴史的出来事でした。

現代に受け継がれる機屋の挑戦

現在の秩父には、数は減ったものの、伝統を守り続ける機屋が残っています。彼らは狭幅の銘仙を守りながら、古来の技法を活かしつつ新たな手法も取り入れ、半併用や併用絣といった銘仙独自の技術を、現代のファッションやインテリアに調和させた製品づくりに取り組んでいます。また、こうした技術の継承と発展にも力を注いでいます。

今後は、隣接する飯能市の老舗ジャカード織物会社と連携を図りながら、施設運営に伴う外部との協働や、海外アパレルブランドとの提携を通じて、秩父から世界へ発信できる取り組みを弊社としても進めてまいります。

シルク産業再興に向けた一貫生産体制

現在、秩父では養蚕から製糸・製織・染色・製品化までを一括で行う”シルクの一貫生産拠点”の整備が進んでいます。

この体制が整えば、以下のようなメリットが期待できます:

-

品質管理の向上:各工程が連携することで、原料のトレーサビリティと製品品質の安定化が図れる

-

コスト削減とスピードアップ:輸送や中間加工を減らし、より効率的な生産が可能に

-

観光との融合:施設見学や体験型プログラムを通じた観光資源化

この一貫体制は、まさに「地域全体がひとつの工房」として機能する新たなものづくりの形といえるでしょう。

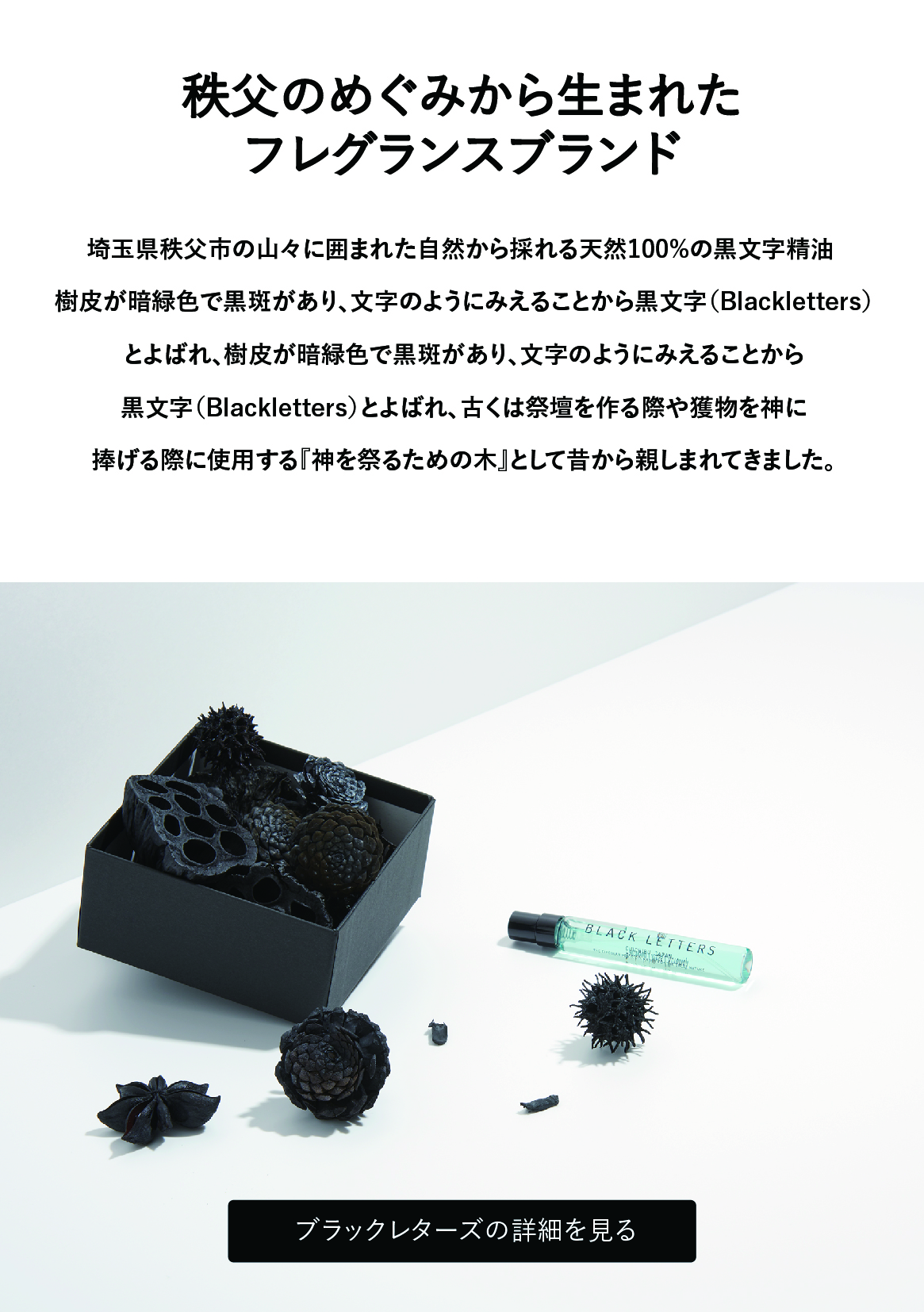

黒文字の香りがつなぐ、香りの織物

織物の文化と並行して、秩父ではもうひとつの天然素材が注目されています。それが「黒文字(クロモジ)」です。

秩父の森で採取されたクロモジから抽出された精油は、清涼感とやさしさを併せ持つ香りが特徴で、リラックスや抗菌作用があるとされます。この香りを主役に展開するフレグランスブランド「BLACKLETTERS」では、繊細で知的な印象を与える香水を展開しています。

繊維と香り。どちらも自然の恵みから生まれ、感性を紡ぐ表現として、秩父という地で静かに共鳴し合っているのです。

まとめ

秩父のシルク産業は、豊かな自然と歴史の積み重ね、そして人々の絶え間ない工夫と連携によって守られてきました。今、伝統と革新が交わる新たなフェーズに入りつつあります。

再び世界を魅了する”秩父シルク”の物語が、機屋とともに、静かに、しかし力強く動き始めています。