シルク枕カバーの見分け方|本物と偽物の違いと選び方のコツ

睡眠化粧品シルクBLOG秩父で泊まる地域創生サスティナブルピックアップ

偽物が増える今、本物を選ぶ意味とは?

シルクは、コットン・麻・ウールと並ぶ「四大天然繊維」のひとつであり、そのなめらかさや美しい光沢は、多くの人を魅了してきました。しかし近年、その人気と引き換えに“模造品”も多く出回るように。

「せっかく奮発してシルク製品を買ったのに、実は違った…」そんな後悔をしないためにも、“本物”のシルク枕カバーを見分けるポイントをおさえておきましょう。

シルクの基本と他の天然繊維との違い

天然繊維の種類と特徴

植物性繊維

-

コットン(綿):柔らかく吸湿性に優れ、通気性が高い

-

リネン(麻):強くて涼感があり、速乾性があるがシワになりやすい

動物性繊維

-

ウール:保温性が高く、湿気を逃がしやすい

-

シルク:極細で柔らかく、光沢と肌触りが抜群。保温・通気性ともに優秀

特にシルクは、美しさと機能性を兼ね備えた“天然の高級素材”です。

本物のシルクを見極める5つのポイント

① 光沢感:自然なツヤがあるか

本物のシルクは三角断面構造を持ち、光の反射が多方向に揺らぐように輝きます。一方、ポリエステルなどの合成繊維はテカテカと均一に光るため、見分けがつきやすいです。

② 触り心地:しっとり・冷たさを感じるか

天然シルクは吸い付くような滑らかさと、ひんやりした感触があります。人工素材のツルツル感とは異なり、肌に優しくなじみます。

③ 繊維構造:わずかに伸縮性があるか

シルクはしなやかな繊維で、軽く引っ張ると微細に伸びます。また、湿度を調整する性質により、快適な肌触りが長続きします。

④ 成分表示:シルク100%かどうか

混紡素材(例:ポリエステル×シルク)は注意が必要です。タグの成分表示に「シルク100%」とあるかを確認しましょう。

⑤ ケア表示:手洗い推奨やデリケート洗いの指示があるか

洗濯機OKのみの場合、加工された模造品の可能性が高まります。ただし、近年は洗えるシルクも増えているため、使用方法の補足説明も確認を。

日本製シルクの価値と見極め方

シルク産地の違い

日本では、富岡製糸場に代表されるように、伝統的な製糸技術が受け継がれています。日本製シルクの特徴は:

-

丁寧な品質管理

-

繊細で柔らかい仕上がり

現在では主に中国・インド・ブラジルが大量生産を担っていますが、少量でも“本物志向”の方には日本産がおすすめです。

成分表示とケア指示からも見抜ける!

成分表示をチェック

-

本物:シルク100% 表示がある

-

注意:”ポリエステル×シルク”などの混紡表示には要注意

洗濯表示をチェック

-

本物シルク:手洗い推奨、またはデリケート洗い指示

-

注意:”洗濯機OK”だけだと、本物シルクの可能性は低め

ただ現在は、加工技術の進歩で洗えることが当たり前にもなってきたシルク生地においては、付記用語をしっかり確認してください。

シルク枕カバーが髪に与える5つの嬉しい効果

シルクが美しいだけでなく、髪の毛にも多大な利益をもたらすことは、美容業界でも広く認識されています。では、シルクが髪の毛にどのような良い影響を与えるのでしょうか。

① 摩擦を減らして髪を守る

シルクの滑らかな表面が、髪との摩擦を最小限に。 寝ている間のダメージを防ぎます。

② 保湿力で乾燥を防ぐ

綿に比べ、水分を吸い取りすぎないので、髪の自然な潤いを守ります。

③ 髪の絡まり・広がり防止

静電気が起きにくく、朝起きた時の髪のまとまりが違います!

④ 頭皮への優しさ

シルクは敏感な頭皮にも負担をかけず、優しくフィットします。

⑤ 全体的な髪質改善サポート

バウマン医師も推奨。シルク枕カバーの使用で、長期的に髪が健やかに!

(参考:https://front-row.jp/_ct/17641886)

香りにもこだわるなら|SHELOOKのご提案

枕元で過ごす時間は、髪や肌だけでなく“香り”の質にも大きく影響します。自然素材を選ぶなら、香りもナチュラルであることが理想。

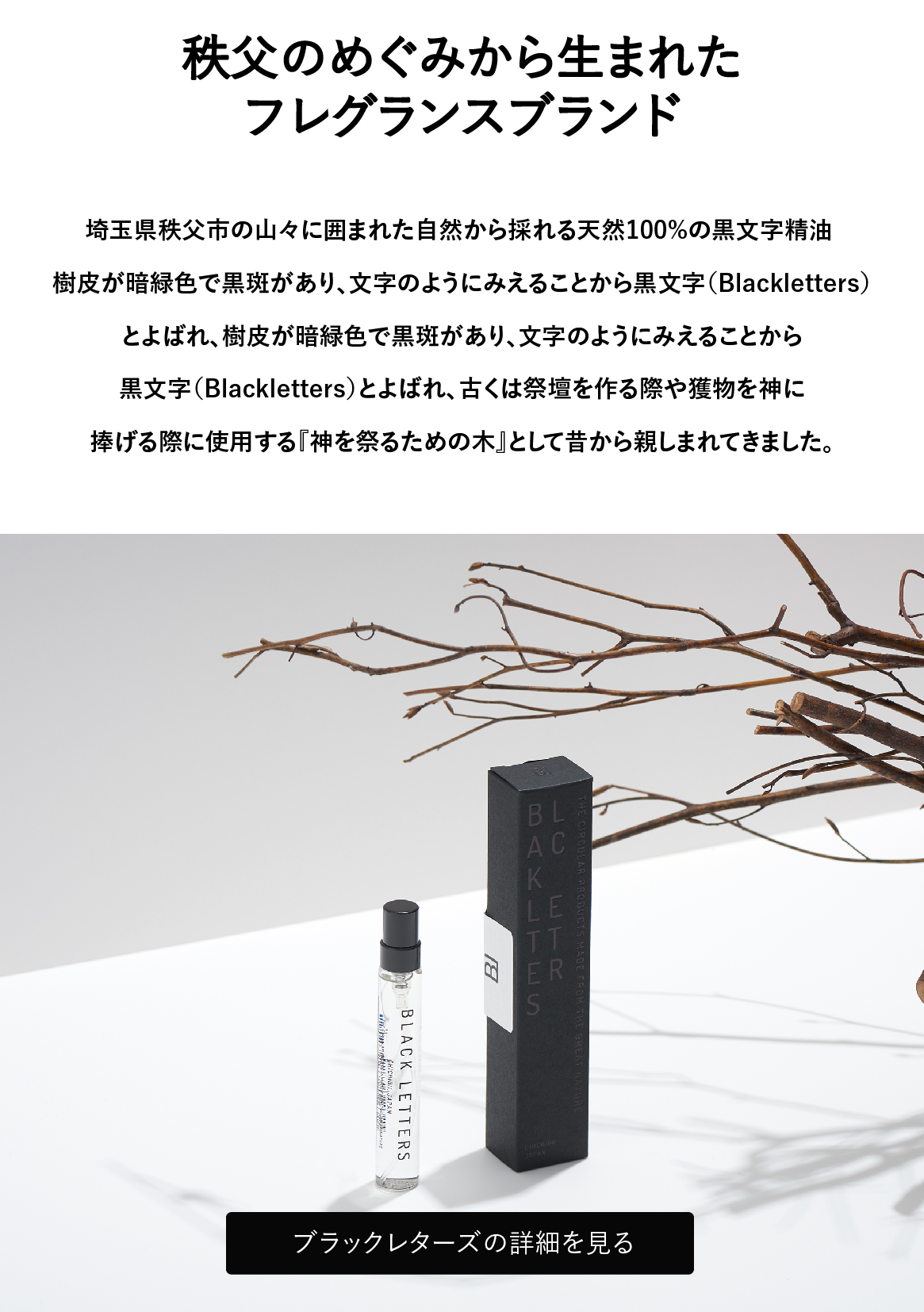

SHELOOKでは、秩父の森で採れたクロモジ精油をはじめとする自然由来の成分を使い、日常に寄り添う優しいフレグランスを展開しています。

▶ SHELOOK公式サイトを見る(※実際のリンクに差し替えてください)

まとめ|本物志向で“髪と睡眠”をアップデート

シルク枕カバーは、「美髪」「快眠」「肌への優しさ」を同時に叶える頼もしい味方です。

選ぶときは、

-

自然な光沢

-

成分表示(シルク100%)

-

日本製かどうか をチェックして、失敗しない買い物を!

本物を選ぶことは、あなたの“心地よい毎日”への第一歩です。

前の記事へ

次の記事へ